内科クリニック経営における診療効率化方法を大公開!

Table of Contents

株式会社船井総合研究所の箱守でございます。

クリニック経営において、

「長時間残業が当たり前になっている」

「スタッフの教育や会議のための十分な時間が確保できていない」

「院長先生もスタッフも常に忙しく、余裕がない」

「患者さんの待ち時間が多くなっている」

といった状況に陥ってはいないでしょうか。

本コラムでは、このような悩みを持つ方へ、

院長先生とスタッフともに忙しい中でも

時間を作ることが出来る「診療効率化」について、

具体的な事例を交えながら解説いたします。

診療効率化とは?

診療効率化とは、業務をスムーズにし、患者さんを1人で多く診察するための仕組みづくりを指します。

診療効率化は多忙なクリニック経営において、

時間的・精神的な余裕を生み出し、

1人でも多くの患者さんを診察し、

業績を上げるための重要な取り組みになります。

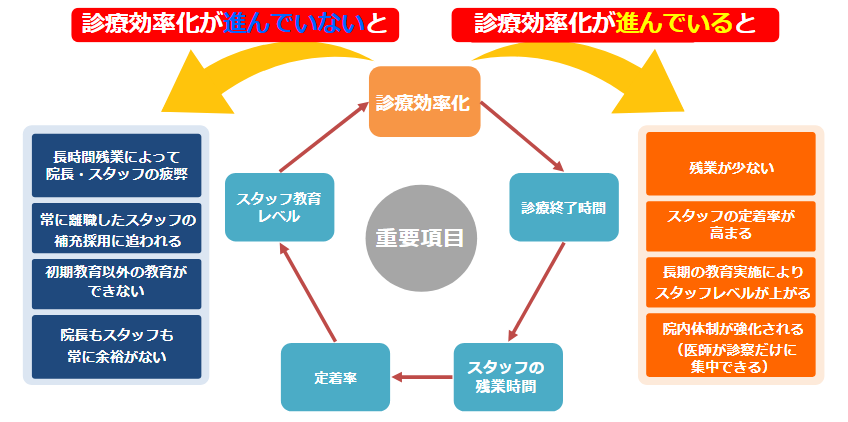

まずはじめに、診療効率化の全体像を紹介いたします。

以下の図は診療効率化の進捗を表した全体像になります。

・長時間残業による、院長先生やスタッフの疲弊

・常に退職したスタッフの補充採用に追われる

・スタッフのスキルアップのための教育が出来ない

・院長先生もスタッフも常に余裕がない

といった状態に陥ってしまいます。

しかし、診療効率を改善することで、

・残業時間の削減

・スタッフ定着率の向上

・教育時間の確保によるスタッフのスキルアップ

・医師が診察だけに集中できるような院内体制の強化

などの様々なメリットを得ることができます。

しかし、実際に診療効率化を進めていくためには、

患者さんが「自分の状況をしっかり説明してほしい」と願う一方で、

「待ちたくない」という2つの相反する思いを持っていることに、

注意していかなければなりません。

では、この前提をもとにどのように診療効率化を進めていけば良いのでしょうか?

診療効率化のポイント

診療効率化を進めていくうえで、最大のポイントは、

業務の棚卸をすることで「医師でなくてもできる業務」を分業することです。

つまり、どこまで分業を徹底し、

ツールやスタッフに任せることができるか

ということが鍵となります。

まず、分業を進めるためには

医師しかできないこととそうでないことに着目し、

業務の役割整理から始めることが大切です。

業務の役割を整理したものは、以下の通りになります。

・医師しかできないこと:

・診断

・処方

・医師以外での分業が部分的に可能な業務:

・問診

・薬や症状、治療等の補足説明

・患者さんの質問対応

上記の役割において、

「医師以外での分業が部分的に可能な業務」は、

ツールやスタッフによる代替が可能です。

このように役割を分担し、代替することで、

医師は「医師にしかできないこと」に集中できるようになります。

患者さんが持つ、

「自分の状況をしっかり説明してほしい」

「待ちたくない」

といった要望に応え、

患者さんの満足度を向上させるには、

分業による診療効率化が大切です。

診療効率化の具体例とは?

最後に、患者満足度を担保したうえで、

診療効率化を進めるための具体例を紹介します。

① WEB問診の活用

診察時間の中で「問診」が占める割合が増えてしまうと、

診察室内の時間が長くなってしまいます。

そこで有効なのが、WEB問診です。

事前に患者さんの情報を取得することで、

問診をスムーズに行うことが可能になります。

WEB問診を導入することで、得られるメリットは以下の通りです。

・診察室内での問診時間を大幅に短縮することができます。

・より正確な情報を事前に収集でき、診察をスムーズに進められます。

・電子カルテへの転記も容易になります。

このように、WEB問診を活用することで、

上記のようなメリットを受けることができ、

診療時間に占める問診の割合を削減され、

診療効率化を進めることが出来ます。

② 説明ツールの導入

検査や治療に関する説明において、

繰り返し同じ説明を行っている場合には、

検査説明カードや治療説明カードなどの

説明ツールを作成することで、医師の説明の時間を削減することができます。

また、場合によってはスタッフに説明してもらうことも可能です。

その際には、スタッフがスムーズに説明できるよう、

原稿を用意することが効果的です。

③ クラークの導入

診察において、医師がカルテの記入を行うことが一般的ですが、

クラークを導入し、カルテの記入を代行していただくことで、

診療室内の時間を短縮でき、

待ち時間の短縮や残業時間を削減をすることができます。

また、医師がキーボードに触らない状況を作ることで、

診察中は患者さんの方に体を向けて、集中することができ、

患者満足度の向上につながります。

④スタッフによる診察後の説明

診察後の説明は、患者さんの疑問を解消するために不可欠ですが、

診療時間に占める割合も大きくなりがちです。

また、診察後に患者さんが「話し足りない」「聞き足りない」と感じる場合もあります。

この問題に対し、スタッフが患者さんに対して病状や薬の飲み方など、

追加の説明を行うことで、医師の負担を軽減しつつ、

患者さんに安心感を与えることが出来ます。

以上が診療効率化を進めていくための4つの具体例になります。

本コラムでは、内科クリニック経営における診療効率化について解説しました。

診療効率化は、多忙なクリニック経営において、

時間的・精神的な余裕を生み出し、

スタッフの定着やスキルアップに繋げることが出来る重要な取り組みです。

紹介した「分業」という考え方と、

具体的な4つの事例を、貴院の経営にご活用いただければ幸いです。

本コラムを読んで、

「自分のクリニックでも診療効率化を進めていきたい」

「自分のクリニックにあった診療効率化の方法を知りたい」

と思った方は、ぜひ一度、無料経営相談をご活用ください。

弊社では、経営戦略から集患、効率化、採用などの具体的な施策まで、

クリニック経営における様々なテーマでサポートしております。

貴院のお悩みに合わせ、最適な解決策をご提案いたします。

診療効率化のための無料レポート贈呈中!

今回ご紹介した内容も含め、診療効率化についてまとめた無料レポートをご用意いたしました。

https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/byoin-clinic-keiei_internalmedicine_03755_S033

貴院の診療効率化のため、ぜひともご活用ください。